幻の銘茶「碁石茶」~400年の伝統を未来へ繋ぐ~

- 掲載日:2025.09.11

- 気になる

一覧へ戻る

.png)

しかし、コロナ禍での売り上げ減少や、生産者の高齢化という新たな問題が浮上。現在、碁石茶の生産を担っているのは、町の第三セクターと、わずか2軒の農家のみ。伝統の継承は、今まさに岐路に立たされている。

他にも、後継者として名乗りをあげた地域おこし協力隊の隊員が技術の習得に励んだり、生産者同士で技術や品質を確認しあう「目慣らし会」を開催してスキルアップに努めたり、少しずつ前進を始めている。

この魅力あふれる「幻のお茶」を未来に残すために、今できることは少しでも多くの人に碁石茶のことを知ってもらうこと、たくさんのファンを増やすこと、そして、碁石茶を作る新たな仲間を見つけることだ。あなたも400年の歴史と伝統を未来へつなぐ仲間になりませんか?

大豊町に受け継がれる幻の銘茶。その歴史と伝統を未来へつなぐ人に密着しました!

.png)

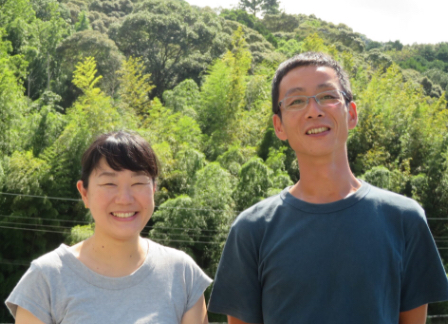

高知県大豊町に古くから伝わる、日本でも珍しい「二段階発酵」で作られるお茶をご存知だろうか。幻の銘茶とも称され、茶葉を天日干しする様がまるで碁石を並べたように見えることから碁石茶(ごいしちゃ)と名付けられた。独特の酸味と深い味わいが特徴の碁石茶について、「碁石茶伝承人」の第1号である永野尊教さんにじっくりとお話を伺った。

※碁石茶伝承人とは…茶樹の育成や碁石茶の製造について、新規生産者等へ指導ができるレベルの知識と技術を習得した人材のこと。現在、伝承人は3名。

碁石茶の歴史は塩との物々交換から始まった

碁石茶の歴史は古く、室町時代にまで遡ると言われている。その昔、海から遠く離れた大豊町では、塩が大変貴重なもので、瀬戸内海の塩飽諸島(しわくしょとう)の商人たちと物々交換し、塩を手にいれていたという。交換の品として活躍していたのが、この碁石茶だった。

「聞くところによると、瀬戸内海のほうは当時水が美味しくなかったそうなんです。だから、このお茶を煮だして茶粥にしていたと聞いています。」そう永野さんは話してくれた。

瀬戸内海で暮らす漁師たち日々の暮らしを支える大切な糧となっていた碁石茶。今でも一部の島民に食べられているという。農林水産省HPの「うちの郷土料理」でも紹介されているので、ぜひご覧いただきたい。

茶葉を天日干しする様子。碁石に見える。

瀬戸内海で食べられている茶粥

衰退の危機と復活、そして再び、岐路

かつては多くの農家で生産されていた碁石茶だが、時代の流れとともに生産者は次々と姿を消した。「一時は小笠原さんという一軒の農家だけになったこともあったんです。」と永野さんは厳しい顔。その後、碁石茶の伝統が失われるかもしれない状況を憂い、立ち上がったのは当時の大豊町町長。自ら営業マンとなり、全国を飛び回って碁石茶を売り込んだ。結果、一躍注目を浴び1億円産業にまで成長した。

しかし、コロナ禍での売り上げ減少や、生産者の高齢化という新たな問題が浮上。現在、碁石茶の生産を担っているのは、町の第三セクターと、わずか2軒の農家のみ。伝統の継承は、今まさに岐路に立たされている。

町の第三セクター「ゆとりファーム」

茶葉の混ざりものを取り除く作業

伝統製法が生み出す奇跡の酸味

碁石茶の最大の特徴は、90日もの手間と時間をかけた「二段階発酵」にある。そこから碁石茶独特の酸味が生まれる。

工程はこうだ。

1.茶葉を蒸す 7月頃、山茶の葉を枝ごと刈り取る(葉だけを摘む一般的なお茶と違い、枝ごと刈ることで、茶葉の成分が失われにくくなる。)

2.一次発酵(カビ付け) 蒸した茶葉を「室(むろ)」と呼ばれる部屋で寝かせ、家々に棲みつく良いカビ菌を繁殖させる。このカビ菌こそが、碁石茶の味と香りを決める重要な要素となる。職人は泊まり込みで温度管理を行い、良い菌が育つよう、丹精込めて世話をする。

3.二次発酵(嫌気性発酵) カビ付けが終わった茶葉を桶に漬け込み、重石をして空気を遮断した状態でさらに発酵させる。このときに活発化する乳酸菌が、碁石茶ならではの爽やかな酸味を生み出す。

約20日間の漬け込みを経て、ようやく茶葉は切り分けられ、天日干しされる。こうして多くの時間と労力をかけ、深い味わいを持つ碁石茶が完成する。

飲むときにもひと手間をかける。「急須で淹れても味が出ないんですよ。じっくりと煮出すことで、酸味も深みも最大限に引き出されます。」永野さんはそうアドバイスする。

永野さんも伝統製法を学んだ一人。伝承人として半年間、碁石茶と向き合った。

「カビ菌を繁殖させるのがとにかく難しくて。何回挑戦しても失敗ばかりでした。」と永野さんは笑う。

蒸した茶葉に発生するカビが黄色であれば良い菌なのだが、温度管理を誤ればすぐに青色や黒色の悪い菌が付着する。「家に帰れず、ずっと泊まり込みで温度を見てましたよ。大変でした。」伝統を守りたい一心で、碁石茶に情熱を注いだ。

一次発酵中の「室(むろ)」

二次発酵させるための桶に漬け込む作業

伝統を守るための挑戦

碁石茶の年間生産量は400〜500kg。「県外からも声がかかったりしていて、需要はある。」と永野さんは言うが、「でも、人が足りない。茶葉はいっぱいあるのに、それをお茶にする作り手がいないんです。」と嘆く。

そんな現状を打破すべく、今地域が一丸となりさまざまな取組が行われている。

そのうちのひとつが、高知大学や県の茶業試験場と連携し進められている、碁石茶の成分研究だ。脂肪がつきにくい効果や、インフルエンザ罹患率低下の可能性が示唆されており、健康志向の機運が高まる現代において、注目を集めている。

他にも、後継者として名乗りをあげた地域おこし協力隊の隊員が技術の習得に励んだり、生産者同士で技術や品質を確認しあう「目慣らし会」を開催してスキルアップに努めたり、少しずつ前進を始めている。

未来へつなぐ

実際に碁石茶を味わわせてもらった。普段飲むお茶とは違って不思議な味。よく冷えた碁石茶の優しい風味と程よい酸味がのどを潤してくれる。

「意外な使い方もあるんですよ、碁石茶って。」いたずらっぽく永野さんが笑う。豚の角煮を煮込むときに使うと美味しい。さらにはミルクティーなんかにしても美味しいのだそう。碁石茶の可能性は無限大だ。

この魅力あふれる「幻のお茶」を未来に残すために、今できることは少しでも多くの人に碁石茶のことを知ってもらうこと、たくさんのファンを増やすこと、そして、碁石茶を作る新たな仲間を見つけることだ。あなたも400年の歴史と伝統を未来へつなぐ仲間になりませんか?

★大豊町を含む、土佐れいほく地域の交流会を東京で開催

永野さんもゲストとして参加予定です。永野さんのお話をもっと聞いてみたい方、碁石茶に興味があるという方、大歓迎!ぜひお気軽にご参加ください。

(2025年10月5日(日)開催・事前申込制・25名様限定)

『土佐れいほく交流会 ~豊かな食と自然体験に出あう1日~』

日時:2025年10月5日(日)

会場:東京都千代田区麹町1丁目4−4 1階 LIFULL Table

↓↓「土佐あかうし」をはじめとする、土佐れいほく地域の美食を味わいながら交流しましょう↓↓

詳しくはこちら

日時:2025年10月5日(日)

会場:東京都千代田区麹町1丁目4−4 1階 LIFULL Table

↓↓「土佐あかうし」をはじめとする、土佐れいほく地域の美食を味わいながら交流しましょう↓↓

詳しくはこちら

碁石茶を作る「ゆとりファーム」の皆さん

2025年10月5日(日)開催の交流会

オススメコンテンツ

-

移住コンシェルジュについて

高知暮らしをお考えのみなさまのご相談を承ります!

-

インタビュー

移住までの経緯や高知での生活の様子、地元の方に思いなどを聞きました。

-

多様な働き方

企業就職以外の『高知ならではの多様な働き方』をご提案します。

-

イベントスケジュール

高知県へのUIターンに関するイベントや移住者向け交流会の情報を掲載しています。

イベント情報や支援情報など、

最新の情報をメールでお知らせします!