【特集】ミッションの数だけ未来がある! 高知で広がる“地域おこし協力隊”の可能性

- 掲載日:2025.10.30

- 気になる

一覧へ戻る

■南国市:地鶏「ごめんケンカシャモ」のブランド確立・販路拡大・商品企画

「企業組合ごめんシャモ研究会」を拠点に、「闘鶏文化」の歴史をルーツに持つ"ごめんケンカシャモ"を、単なる特産品にとどまらず、ブランド価値向上と販路拡大に向けた企画・発信・販売推進を担うミッションです。

※詳しくはこちら:https://kochi-iju.jp/work/recommend/details_1896.html

■佐川町:さかわ発明ラボスタッフ

協力隊が中心となって運営する「さかわ発明ラボ」において、広報・イベント運営・施設管理をはじめ、地域資源を活かした商品開発、デザイン・試作支援などを行います。また、子ども向けワークショップや発明クラブの開催など、教育・人材育成にも関わる幅広いミッションです。

※詳しくはこちら:https://kochi-iju.jp/work/recommend/details_1764.html

■土佐清水市:みらいコミュニティ Tosashimizu Baseスタッフ

土佐清水市に新設されるみらいコミュニティ「Tosashimizu Base」で行われる様々なコンテンツの企画・運営や、施設を広く知っていただくための広報などを担当するミッションです。

※詳しくはこちら:https://kochi-iju.jp/work/recommend/details_1878.html

高知の地域おこし協力隊や暮らしに少しでも興味がある方は、ぜひお気軽にご参加ください。

■直近のイベント

・令和7年 11/22(土)、11/23(日)東京開催:「JOIN 移住・交流&地域おこしフェア2025」

■高知のしごと・くらし相談会

高知県では、定期的に各市町村が相談会を開催中!

※詳しくはこちら:https://kochi-iju.jp/lp/shigotokurashi.html

■高知県UIターンサポートセンターへのご相談

高知県移住コンシェルジュ(高知県が運営する相談窓口)へのご相談もオススメ!

対面相談・オンライン相談も何度でも無料で利用可能です。

「自治体への直接の相談はハードルが高い」「まだ具体的な計画はないけれど情報だけ知りたい」といった方はぜひご利用ください。

※詳しくはこちら:https://kochi-iju.jp/lp/soudan/

全国トップクラスの“ミッション数”が生む、高知の協力隊の可能性をお伝えします!

地方への定住・定着を図る取り組みとして「地域おこし協力隊」制度が導入されてから、今年で16年。

――――――――――――――――――――――――――

1.高知県の地域おこし協力隊の特徴

2.なぜ、高知県の募集ミッションはこんなに多いのか?

3.ミッションの多さは、「チャンス」と「出会い」の多さ

4.「ちょっと気になる…」なら、まずは話を聞いてみよう!

――――――――――――――――――――――――――

・県地域おこし協力隊相談窓口(OBOGが対応)の設置

・募集の広報支援(県HP・イベント・マッチングサイトなど)

・隊員・自治体職員向け研修の実施

・隊員・OBOG間のネットワークづくり

こうした県全体での支援体制があることで、各自治体が安心して募集でき、その結果ミッション数が増えていることが予想されます。

また、多様な地域資源によりミッション化しやすいという点も挙げられます。森林率全国1位、長い海岸線、豊かな食文化や地場産業など、高知県は地域資源が非常に豊富です。そのため、

・農林漁業の担い手育成

・特産品開発・ブランド化

・伝統産業や文化継承

・観光・地域体験プログラムづくり

といった各テーマを掲げて、協力隊ミッションとして募集することができています。

さらに、協力隊の任期終了後に定住・起業したOBOGが、今度は受け入れ側(企業・NPOなど)として新しいミッションを生み出すケースも増えています。この“協力隊から次の協力隊へ”という流れが、結果的に募集数を押し上げています。

このように、高知県の募集数の多さは、「課題が多いから」だけではなく、「挑戦を支える仕組みが整っているから」でもあります。県・自治体・企業・OBOGが一体となって、地域の可能性を広げていることが、高知県の地域おこし協力隊の大きな特徴です。

令和7年3月時点では、全国の1,176自治体(約8割)が協力隊を受け入れています。

なかでも、高知県は人口10万人あたりの隊員数が全国1位(令和6年度 総務省調査)。

なかでも、高知県は人口10万人あたりの隊員数が全国1位(令和6年度 総務省調査)。

全国的に見ても“ミッションの多様さ”と“挑戦のしやすさ”で注目を集めています。

今回は、全国トップクラスの“ミッション数”が生む、高知での新しいチャンスをご紹介します。

――――――――――――――――――――――――――

1.高知県の地域おこし協力隊の特徴

2.なぜ、高知県の募集ミッションはこんなに多いのか?

3.ミッションの多さは、「チャンス」と「出会い」の多さ

4.「ちょっと気になる…」なら、まずは話を聞いてみよう!

――――――――――――――――――――――――――

高知県の地域おこし協力隊の特徴

全国的に見ても地域おこし協力隊の活動が盛んな高知県。豊かな自然や地域資源を活かした多彩なミッションがそろい、現役隊員・OBOGともに活発なネットワークが広がっています。ここでは、高知県の地域おこし協力隊の主な特徴を5つのポイントでご紹介します。

1.募集している自治体数・隊員数が多い

現在、31市町村+県が150名を超える募集をしています(令和7年10月1日時点)。

県内の最新の募集情報はこちら:https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025012300342/

2.募集ミッションのジャンルが幅広い

農業、漁業、林業をはじめ、商店街活性化、事業者支援、特産品のブランド化、宿泊・ゲストハウスなど、30以上のジャンルのミッションがあります。

3.高知ならではの独自ミッションが多い

和紙産業の振興(世界一薄い和紙の製造支援や販路開拓)、重要伝統的建造物群保存地区のまちなみ継承・活性化、道の駅の運営サポートなど、高知ならではのミッションが数多くあります。

4.現役隊員・OBOGが多く、ネットワークが強い

現在、217名の現役隊員が活動しており(令和7年10月1日時点)、任期終了後も多くのOBOGが県内に定住・起業・就業しています。また、県主催の交流会や研修などを通じて、現役隊員・OBOG・自治体がつながり、活動の相談や協働の機会が生まれやすい環境です。

5.特徴的かつ魅力的な受け入れ団体が多い

県内では、自治体単独の募集だけでなく、企業・商店街・農業法人・NPOなど、多様な受け入れ団体が協力隊を迎えています。地域資源を活かしたビジネスづくりや、地域の担い手育成など、民間のノウハウを活かした実践的な活動ができるのも高知県の大きな特徴です。

現在、31市町村+県が150名を超える募集をしています(令和7年10月1日時点)。

県内の最新の募集情報はこちら:https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025012300342/

2.募集ミッションのジャンルが幅広い

農業、漁業、林業をはじめ、商店街活性化、事業者支援、特産品のブランド化、宿泊・ゲストハウスなど、30以上のジャンルのミッションがあります。

3.高知ならではの独自ミッションが多い

和紙産業の振興(世界一薄い和紙の製造支援や販路開拓)、重要伝統的建造物群保存地区のまちなみ継承・活性化、道の駅の運営サポートなど、高知ならではのミッションが数多くあります。

4.現役隊員・OBOGが多く、ネットワークが強い

現在、217名の現役隊員が活動しており(令和7年10月1日時点)、任期終了後も多くのOBOGが県内に定住・起業・就業しています。また、県主催の交流会や研修などを通じて、現役隊員・OBOG・自治体がつながり、活動の相談や協働の機会が生まれやすい環境です。

5.特徴的かつ魅力的な受け入れ団体が多い

県内では、自治体単独の募集だけでなく、企業・商店街・農業法人・NPOなど、多様な受け入れ団体が協力隊を迎えています。地域資源を活かしたビジネスづくりや、地域の担い手育成など、民間のノウハウを活かした実践的な活動ができるのも高知県の大きな特徴です。

なぜ、高知県の募集ミッションはこんなに多いのか?

高知県では、「地域おこし協力隊」を“移住・定住・起業の入り口”として捉えており、「オール高知」で協力隊制度の活用を後押ししています。例えば、・県地域おこし協力隊相談窓口(OBOGが対応)の設置

・募集の広報支援(県HP・イベント・マッチングサイトなど)

・隊員・自治体職員向け研修の実施

・隊員・OBOG間のネットワークづくり

こうした県全体での支援体制があることで、各自治体が安心して募集でき、その結果ミッション数が増えていることが予想されます。

また、多様な地域資源によりミッション化しやすいという点も挙げられます。森林率全国1位、長い海岸線、豊かな食文化や地場産業など、高知県は地域資源が非常に豊富です。そのため、

・農林漁業の担い手育成

・特産品開発・ブランド化

・伝統産業や文化継承

・観光・地域体験プログラムづくり

といった各テーマを掲げて、協力隊ミッションとして募集することができています。

さらに、協力隊の任期終了後に定住・起業したOBOGが、今度は受け入れ側(企業・NPOなど)として新しいミッションを生み出すケースも増えています。この“協力隊から次の協力隊へ”という流れが、結果的に募集数を押し上げています。

このように、高知県の募集数の多さは、「課題が多いから」だけではなく、「挑戦を支える仕組みが整っているから」でもあります。県・自治体・企業・OBOGが一体となって、地域の可能性を広げていることが、高知県の地域おこし協力隊の大きな特徴です。

ミッションの多さは、「チャンス」と「出会い」の多さ

他県だと「農業振興」「観光振興」など、似たようなミッションが多いなかで、高知県ではそれぞれの自治体がその地域らしいテーマで隊員を募集しています。例えば、■南国市:地鶏「ごめんケンカシャモ」のブランド確立・販路拡大・商品企画

「企業組合ごめんシャモ研究会」を拠点に、「闘鶏文化」の歴史をルーツに持つ"ごめんケンカシャモ"を、単なる特産品にとどまらず、ブランド価値向上と販路拡大に向けた企画・発信・販売推進を担うミッションです。

※詳しくはこちら:https://kochi-iju.jp/work/recommend/details_1896.html

■佐川町:さかわ発明ラボスタッフ

協力隊が中心となって運営する「さかわ発明ラボ」において、広報・イベント運営・施設管理をはじめ、地域資源を活かした商品開発、デザイン・試作支援などを行います。また、子ども向けワークショップや発明クラブの開催など、教育・人材育成にも関わる幅広いミッションです。

※詳しくはこちら:https://kochi-iju.jp/work/recommend/details_1764.html

■土佐清水市:みらいコミュニティ Tosashimizu Baseスタッフ

土佐清水市に新設されるみらいコミュニティ「Tosashimizu Base」で行われる様々なコンテンツの企画・運営や、施設を広く知っていただくための広報などを担当するミッションです。

※詳しくはこちら:https://kochi-iju.jp/work/recommend/details_1878.html

豊富な募集は、単に仕事の選択肢が多いということだけではありません。「人」や「地域」、「新しい価値観」と出会うチャンスにつながります。

「地方で何かしたいけど、何から始めたらいいかわからない」

そんな人こそ、まずは高知県の協力隊ミッションを覗いてみてください。

そんな人こそ、まずは高知県の協力隊ミッションを覗いてみてください。

「ちょっと気になる…」なら、まずは話を聞いてみよう!

高知県では、様々なU・Iターンイベントを開催・出展しています。現役隊員や協力隊OBOG、自治体担当者に直接会って話を聞くチャンスです!高知の地域おこし協力隊や暮らしに少しでも興味がある方は、ぜひお気軽にご参加ください。

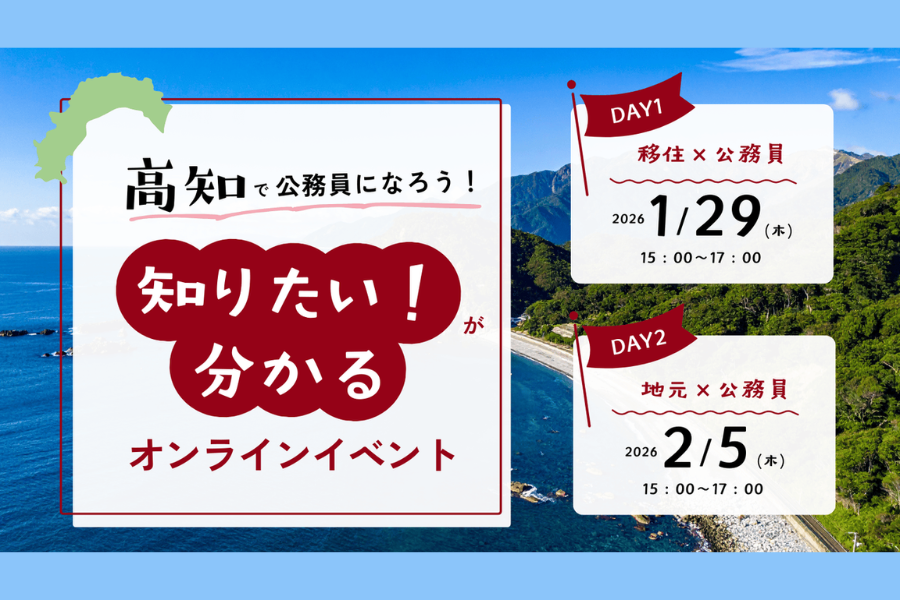

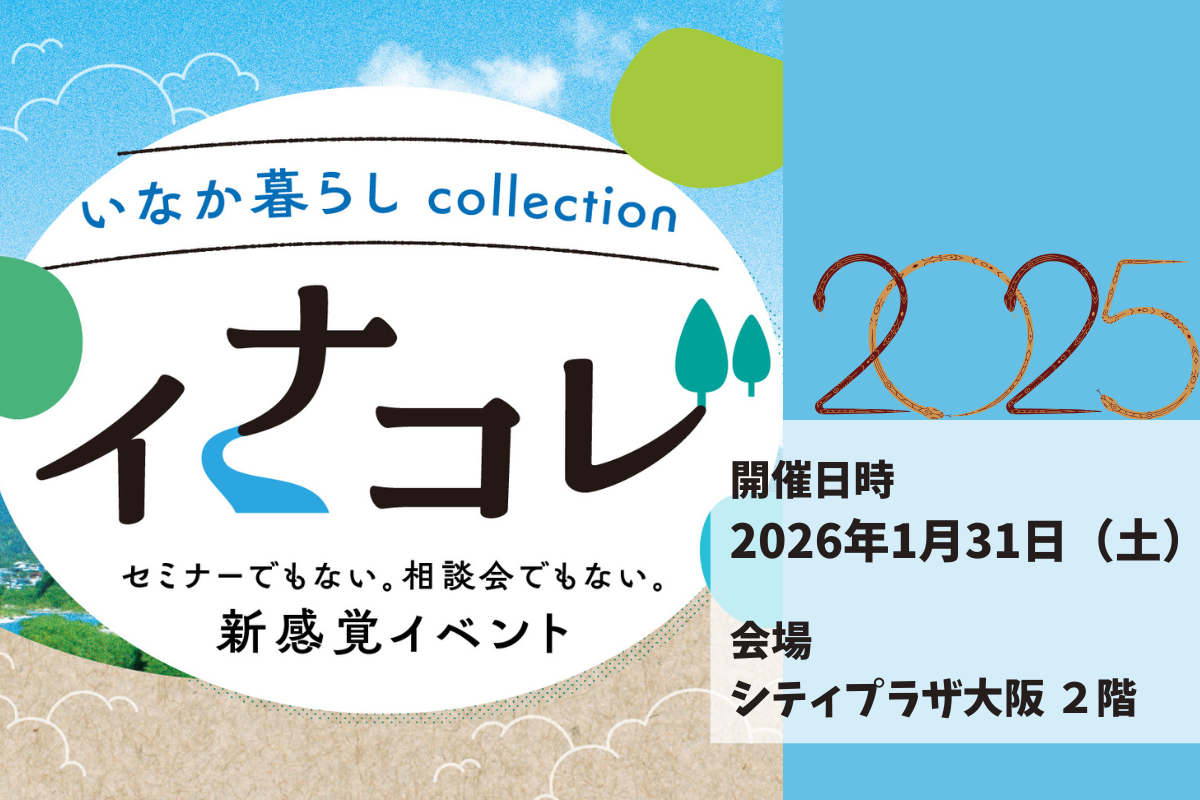

■直近のイベント

・令和7年 11/22(土)、11/23(日)東京開催:「JOIN 移住・交流&地域おこしフェア2025」

全国から約300の自治体が集まり、自治体の担当者から移住や地域おこし協力隊などについて直接話が聞けるイベント。高知県からも出展します。

※詳しくはこちら:https://www.iju-join.jp/feature_cont/file/146/

・令和7年 12/14(日)東京開催、令和8年 1/17(土)大阪開催:「高知暮らしフェア2025冬」

・令和7年 12/14(日)東京開催、令和8年 1/17(土)大阪開催:「高知暮らしフェア2025冬」

高知県全34市町村や、お仕事分野、約200名の高知県民代表が集結する県最大のUIターン相談会。参加すると、後日使える高知への交通費半額支援制度が利用可能です。

※詳しくはこちら:https://kochi-iju.jp/lp/kurashifair/2025w/■高知のしごと・くらし相談会

高知県では、定期的に各市町村が相談会を開催中!

※詳しくはこちら:https://kochi-iju.jp/lp/shigotokurashi.html

■高知県UIターンサポートセンターへのご相談

高知県移住コンシェルジュ(高知県が運営する相談窓口)へのご相談もオススメ!

対面相談・オンライン相談も何度でも無料で利用可能です。

「自治体への直接の相談はハードルが高い」「まだ具体的な計画はないけれど情報だけ知りたい」といった方はぜひご利用ください。

※詳しくはこちら:https://kochi-iju.jp/lp/soudan/

オススメコンテンツ

-

移住コンシェルジュについて

高知暮らしをお考えのみなさまのご相談を承ります!

-

インタビュー

移住までの経緯や高知での生活の様子、地元の方に思いなどを聞きました。

-

多様な働き方

企業就職以外の『高知ならではの多様な働き方』をご提案します。

-

イベントスケジュール

高知県へのUIターンに関するイベントや移住者向け交流会の情報を掲載しています。

イベント情報や支援情報など、

最新の情報をメールでお知らせします!

.png)